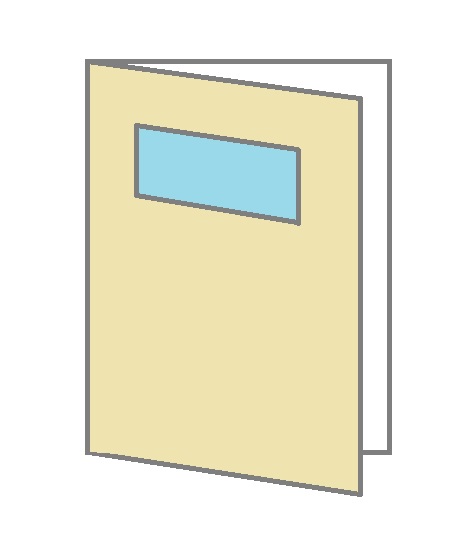

会社が発注先(主に役所)から受注して一番最初に提出する重要な書類の一つになります。

受注した工事の種類や、工法、数量など安全を確保しながら工事の進め方を決めていく手順書になります。

施工計画書とは何?

チョー簡単に説明すると受注した工事の計画や材料及び工法選定、進め方や手順をまとめた書類になります。

作成例の主な項目は次の通りです。

1.施工計画書 表紙

2.目次

3.工事概要

4.計画工程表

5.現場組織表

6.指定機械

7.主要機械

8.主要資材

9.施工方法

10.施工管理計画

11.安全管理

12.緊急時の体制及び対応

13.交通管理

14.環境対策

15.現場作業環境の整備

16.再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法

17.その他

どのように記述すればいいの?

土木現場に入って経験年数の少ない方に、施工計画書を作る事は、無理な事です。

上司や先輩が施工計画書を作っていると思います。

会社で受注している工事ので社長をはじめとする取締役を含めて会社全体で施工計画を立てないといけないです。

始めて作成する場合には、会社や発注先(役所)から以前似た様な工事ひな形を見せてもらえるようにお願いします。

また、国土交通省や都道府県は、施工計画書を作成するための概要がホームページで紹介されています。

しかし、それはあなたが受注している工事の施工計画書でないので、あくまでも整えないといけない項目を表示してあるだけです。

まず、受注している工事の設計書や特記仕様書を熟読します。

そしてその請け負った工事の設計書や特記仕様書に沿って施工計画書の項目について記述していきます。

当初の設計書や設計図沿った工法もありますが、現場の状況により設計書の通り施工出来ないこともあります。

その時、現況の着工前調査報告書を作成して発注先(役所)の担当者と協議します。

発注先の担当者より変更指示があれば、

現況に沿った工法で変更施工計画書を作成して発注先の担当者と協議します。

発注先より変更施工計画書が承認されれば、工事の開始に入ります。

まとめ

施工計画書とは、安全第一に考えて、最良の工法で工事を進めていく手順書なります。

着工前の現場を測量して作成した施工計画書なので、この施工計画書通りに工事を進めていかないといけないです。

この施工計画書通りに施工ができないほどの現場環境の変化が起これば、発注先(役所)と協議しないといけなくなります。

協議後は、変更施工計画書を作成して安全に工事を進めていくことになります。